लोकालोक दर्शन

धर्म की संस्थापना के लिये श्रीविष्णु हर महायुग में दश अवतार लेते हैं,जिनमें अन्तिम तो महायुग के अन्त में आते हैं जिनके लिये कालखण्ड बचता ही नहीं,अतः नौ अवतार ही महायुग को बराबर भागों में बाँटते हैं,४ भाग सतयुग में,३ त्रेता,२ द्वापर और १ कलियुग । दस खण्डों में से प्रत्येक खण्ड के आरम्भ में एक अवतार आते हैं,केवल कलियुग वाले कल्कि अवतार अन्त में आते हैं ।

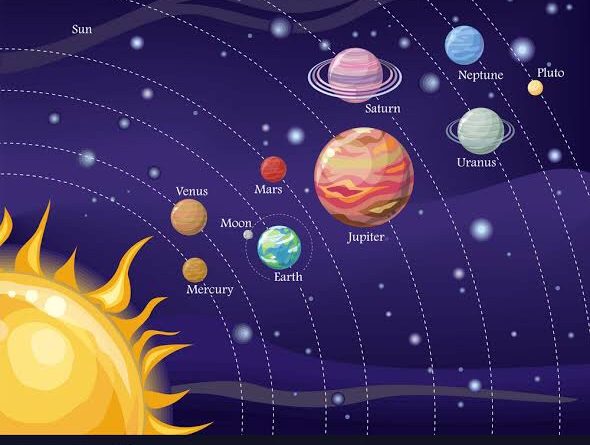

ये नौ अवतार नवग्रहों के अवतरण हैं जो जीवों को कर्मफल देने के लिये परमात्मा के अवतार हैं । अवतार तो हर कल्प में एक सहस्र बार आते हैं किन्तु नवग्रह अविनाशी हैं । वे तीन प्रकार के हैं — मण्डल,तारा और छाया । मण्डलग्रह होने के कारण सूर्य और चन्द्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं,पञ्चाङ्ग के पाँचों अङ्ग वे ही बनाते हैं जो धार्मिक कर्म हेतु सर्वाधिक महत्व रखते हैं ।

http://vedicastrology.wikidot.com/weekday-sequence-indian-view

जीवों को कर्मफल देने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण दशाप्रणाली “विंशोत्तरी” की गणना चन्द्र से और क्रम सूर्य से आरम्भ होकर शेष सातों ग्रहों के कालमानों को वे आपस में बराबर−बराबर बाँट लेते हैं — सारे बाहरी ग्रह राहु को साथ लेकर ६० वर्ष लेते हैं तो सूर्य सहित सारे भीतरी ग्रह केतु को लेकर ६० वर्ष लेते हैं । उसी प्रकार ग्रहकक्षाक्रम का वारक्रम और अवतारक्रम से भी सम्बन्ध है ।

हर महायुग के सभी युग में युगपाद की आधी संख्या पूर्णावतार की होती है — कृतयुग में २,त्रेता मे १ क्योंकि डेढ़ तो सम्भव नहीं,द्वापर में १ और कलि में शून्य,और सारे पूर्णावतार युगान्त में ही आते हैं । महायुग के मध्य में दो युग हैं त्रेता और द्वापर जिनमें दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्णावतार आते हैं,सूर्य और चन्द्र से क्रमशः राम और कृष्ण । सत से कलि की ओर धर्म का ह्रास होता है किन्तु राक्षसी तत्वों का बल उत्तरोत्तर घटता है,कलि में एक भी राक्षस नहीं रहता,क्योंकि महायुग के आरम्भ में सर्वाधिक क्रूरग्रह वाले अवतार आते हैं जो प्रबलतम असुरों को नष्ट करते हैं । सतयुग के चार अवतार हैं कूर्म,मत्स्य,वाराह और नृसिंह जो क्रमशः शनि केतु राहु मङ्गल से आते हैं । उनमें भी अन्तिम दो पूर्णावतार हैं जो सर्वाधिक क्रूर ग्रहों से आते हैं — राहु और मङ्गल से । त्रेता में दो सौम्यग्रह गुरु और शुक्र तथा एक क्रूरग्रह सूर्य से क्रमशः वामन परशुराम और राम आते हैं । द्वापर में दोनों सौम्य ही हैं,बुध और चन्द्र । कुछ मूर्खों ने प्रचार कर रखा है कि गौतम बुद्ध ही बुद्धावतार थे । किन्तु आर्ष ग्रन्थों में स्पष्ट उल्लेख है कि चन्द्रपुत्र बुध ही अवतार थे,जिनसे द्वापरयुग का चन्द्रवंश आरम्भ हुआ । कलियुग इस अर्थ में द्वापर से भी अधिक सौम्य है कि कोई अवतार ही नहीं है,केवल महायुग का समापन करने के लिये अन्त में कल्कि अवतार आते हैं नौ अवतार आते हैं अधर्म का नाश करके धर्म की संस्थापना के लिये,कल्कि आते हैं महायुग को समाप्त करके नये महायुग के लिये ब्लैकबोर्ड को स्वच्छ करने के लिये ।

ग्रहावतारों के क्रम को देखें तो कक्षाक्रम में दूर के ग्रहों से आरम्भ होकर निकटवर्ती ग्रहों की ओर पायेंगे — सतयुग में शनि के कूर्मावतार से आरम्भ करके केतु−राहु जिनका आवर्तकाल १८ वर्षों से भी अधिक का होता है । कल्कि तो नौ अवतारों में है ही नहीं,द्वापर में सबसे पास वाले ग्रहावतार हैं — बुध और चन्द्र । त्रेता में बीच वाले ग्रह हैं । अपवाद केवल इतना है कि युगान्त में असुरों का नाश करने के लिये क्रूर ग्रहों के अवतार आने चाहिये जिस कारण गुरु से पहले ही मङ्गल सतयुग के अन्त में तथा शुक्र के बाद सूर्य को त्रेता के अन्त में रखा गया ।

इस प्रकार मूल नियामक कक्षाक्रम ही है । छायाग्रहों को त्यागकर नवग्रहों से ही वारक्रम का सम्बन्ध है । कक्षाक्रम से आरम्भ करें तो तीन छोड़कर चौथा ग्रह वरण करने से वारक्रम बनता है । अथवा वारक्रम में एक छोड़ते जायें तो कक्षाक्रम बनता है,जैसे कि रवि के पश्चात सोम को छोड़कर मङ्गल,फिर बुध को छोड़कर गुरु । मूल कक्षाक्रम नहीं बल्कि वारक्रम है । वार के अनुसार ही ग्रहों का वरण है,वासर के अनुसार ही वास है । चन्द्रमा के वार से आरम्भ करे तो वह पितृलोक है,उसके दोनों ओर हैं रवि और मङ्गल जो मर्त्यलोक के देव हैं,उनके दोनों ओर हैं बुध और शनि जो नरक के देव हैं,और उनके दोनों ओर हैं शुक्र और गुरु जो देवलोक के देव हैं । नरक से होकर ही देवलोक का रास्ता है,जैसा कि युधिष्ठिर आदि ने देखा था । दोनों ओर के सौम्यलोकों की सीमायें मिलती हैं जिस कारण पितृलोक के चन्द्र को निम्नस्तर के देवलोक के तुल्य भी कहा जाता है जिससे निम्नस्तर के असली देवलोक शुक्र की सीमा मिलती है,सबसे ऊपर बृहस्पति का देवलोक है ।

ये सारे लोक ६० वर्षीय भकक्षा के भीतर ही हैं,जिससे बाहर नक्षत्रों का साम्राज्य है जहाँ वैतरणी तरने वाले पहुँचते हैं तो तारा बनते हैं — संस्कृत में नक्ष् का अर्थ है पँहुचना । २७ नक्षत्र अथवा १२ राशियाँ जिस आकाश को बराबर भागों में बाँटते हैं वह आकाश ही ब्रह्म है । ये सब के सब अभौतिक हैं । भूकेन्द्र से चन्द्रतल की दूरी ठीक ४८००० योजन है,वहाँ से ठीक उतनी ही दूरी पर यमराज की बैठक है — श्रीमद् भागवत का कथन है ।

आधुनिक विज्ञान के अनुसार भूकेन्द्र से चन्द्रकेन्द्र की औसत दूरी ३८४४०० किलोमीटर है,कुछ अनिश्चितता है क्योंकि चन्द्रगति अत्यधिक जटिल है और सृष्टिकेन्द्र का भौतिकविदों को ज्ञान नहीं । सूर्यसिद्धान्त,ब्रह्मसिद्धानत और नारदपुराण आदि के अनुसार भूव्यासार्द्ध ८०० योजन का है जो आधुनिक मान से ६३७८⋅१६४ किमी है । इसका ६० गुणा ४८००० योजन हुआ,जो भूकेन्द्र से चन्द्रतल की दूरी है । उसमें चन्द्रव्यास १७३८⋅०५ किमी जोड़ें तो भूकेन्द्र से चन्द्रकेन्द्र की दूरी ३८४४२७⋅८९ होनी चाहिये । किन्तु हर महायुग,मन्वन्तर तथा सृष्टि में मेरु के चतुर्दिक भूकेन्द्र की सूक्ष्म गति होती है जिसका मान २८⋅९१७६६ किमी है,जिस कारण भूकेन्द्र से चन्द्रकेन्द्र की वास्तविक दूरी ३८४३९८⋅९७२३ किमी ही होती है जो अतिशुद्ध मान है । आधुनिक विज्ञान लगभग ३८४४०० किमी बतलाता है,१ किलोमीटर की अनिश्चयता है ।

ऊपर भूकेन्द्र से भूव्यासार्द्ध का ठीक ६० गुणा अधिक चन्द्रतल तक की जो दूरी कही गयी उस “६०” गुणे का उल्लेख न्यूटन ने प्रिन्सिपिया में किया किन्तु उस समय सूक्ष्म यन्त्र नहीं थे जिस कारण न्यूटन ने उसे चन्द्रतल तक की नहीं बल्कि चन्द्रकेन्द्र तक की दूरी समझ लिया । अब सिद्ध हो चुका है कि चन्द्रतल की दूरी भूव्यासार्द्ध की ठीक ६० गुणा ही है ।

इसी प्रकार रविकक्षा का ठीक ६० गुणा भकक्षा है जिसके भीतर ही हमारे तीनों लोक हैं । उसके बाहर यूरेनस,नेप्च्यून,प्लूटो आदि तारा की श्रेणी में आते हैं,ग्रह नहीं । ग्रह उन्हें कहते हैं जो जीवों को ग्रह् करते हैं और उनको पाप−पुण्य कर्मों का फल देते हैं,सूर्य या किसी के चारों ओर घूमने से कोई पिण्ड ग्रह नहीं कहलाता । प्राचीन परिभाषाओं को बदलना मूर्खता ही नहीं,दुष्टता भी है । आपको सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिण्ड के लिये शब्द चाहिये तो नया शब्द ढूँढे । ऐसी ही बदमाशियों के कारण ऋषियों का ज्ञान दब जाता है,उनके ग्रन्थ सामने रहते भी हैं तो माथे में नहीं घुसते क्योंकि हम उनकी परिभाषाओं और अर्थों को ही बदल देते हैं ।

शनिकक्षाकाल के वर्ग का घनमूल शनिकक्षा का व्यासार्द्ध है । उसमें सूर्य की भूकेन्द्र की दूरी जोड़ दें तो भूकेन्द्र से शनि की अधिकतम औसत दूरी मिलेगी । यह त्रिलोक का मान है । इसका ६००० गुणा है भौतिकविज्ञान का एक प्रकाशवर्ष जिसका शुद्ध गणित बहुत जटिल है ।

जो वास्तव में लोक हैं वे भौतिक चक्षु के लिये अलोक हैं,और भौतिकवादियों को जो दिखता है वह योगियों के लिये अलोक है ।

– विनय झा